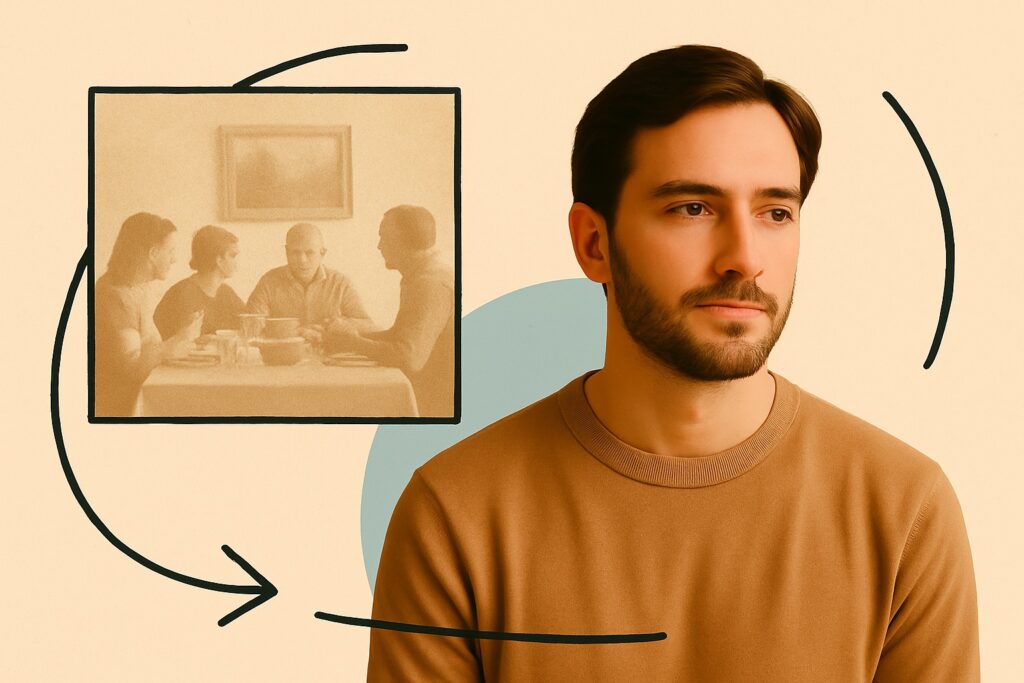

Réunions familiales : quand les souvenirs étouffent le présent

Rassembler la famille est souvent présenté comme un acte de fidélité au passé : retrouver les anciens récits, honorer les souvenirs communs, recréer du lien autour d’une mémoire partagée. Mais cette remobilisation du passé n’est pas sans effet sur le présent. À force de convoquer ce qui a été, les réunions familiales peuvent parfois empêcher de voir ce qui est devenu. L’histoire commune, au lieu de nourrir, fige les places, contraint les évolutions et alimente une nostalgie paralysante.

Le poids émotionnel des souvenirs

Chaque histoire racontée, chaque anecdote ressassée lors des retrouvailles, sert à renforcer le sentiment d’appartenance au groupe. Mais ces souvenirs, sélectionnés, ritualisés, imposent aussi une lecture unique de ce qui a été vécu. Celui qui dévie du récit familial officiel, celui qui n’y retrouve pas sa propre version intérieure, se retrouve souvent marginalisé ou incompris. Derrière l’apparente convivialité, les souvenirs deviennent des balises émotionnelles qui délimitent ce qu’il est acceptable de ressentir ou de revendiquer.

La difficulté d’être reconnu·e dans sa transformation

En retrouvant les lieux et les regards du passé, il devient difficile de faire exister ce qui a changé en soi. La famille tend naturellement à conserver l’image de chacun·e à l’état où elle l’a laissé·e. L’enfant timide, le rebelle de l’adolescence, l’étudiant·e instable continuent de hanter les regards, même si les trajectoires personnelles ont profondément évolué. Cette persistance des identités anciennes enferme souvent les échanges dans des scénarios obsolètes, empêchant une rencontre réelle entre adultes présents.

Quand la mémoire devient un frein

Le danger n’est pas dans le souvenir lui-même, mais dans son emprise invisible. Plus le passé est idéalisé ou cristallisé, plus il devient difficile de construire un présent authentique. Les réunions de famille deviennent alors le théâtre d’une répétition émotionnelle, où l’on rejoue ce que l’on croit devoir être, plutôt que d’explorer ce que l’on est devenu. Ce mécanisme inconscient entretient des liens d’apparence solide, mais fondamentalement figés, incapables de s’adapter aux mouvements de chacun·e.

Oser être présent·e au-delà des récits

Pour ne pas se laisser étouffer par l’histoire familiale, il s’agit d’introduire de la liberté dans la manière de se raconter. Accepter que les souvenirs soient pluriels, que les versions coexistent sans s’annuler, ouvre un espace pour une relation plus vivante. En se détachant de l’obligation de coïncider avec l’image d’hier, chacun·e peut tenter d’être vu·e dans ce qu’il ou elle est aujourd’hui, sans trahir pour autant les racines communes.