La dictature de l’apparence physique dans notre culture

Dans notre société, l’apparence physique occupe une place centrale, bien au-delà de l’esthétique. Elle est devenue un critère de valeur, de reconnaissance, parfois même de légitimité. À travers les écrans, les réseaux sociaux, les publicités, les normes de beauté se diffusent, se standardisent et s’imposent. Être mince, musclé, jeune, lisse, stylé : ce ne sont plus seulement des choix individuels, mais des injonctions collectives. Comprendre cette pression culturelle, c’est commencer à déconstruire un modèle qui nous façonne plus qu’on ne le pense.

Une société du regard permanent

Nous vivons dans une culture du visible, où le corps est sans cesse exposé, évalué, comparé. Les technologies amplifient ce phénomène : selfie, stories, filtres, retouches… L’image devient un véhicule identitaire, souvent plus fort que les mots. Ce culte de la présentation de soi alimente une logique de performance : il faut non seulement être, mais paraître, à tout moment. Cette exposition permanente finit par conditionner notre estime de soi, parfois sans que nous en ayons conscience.

Les normes esthétiques comme règles implicites

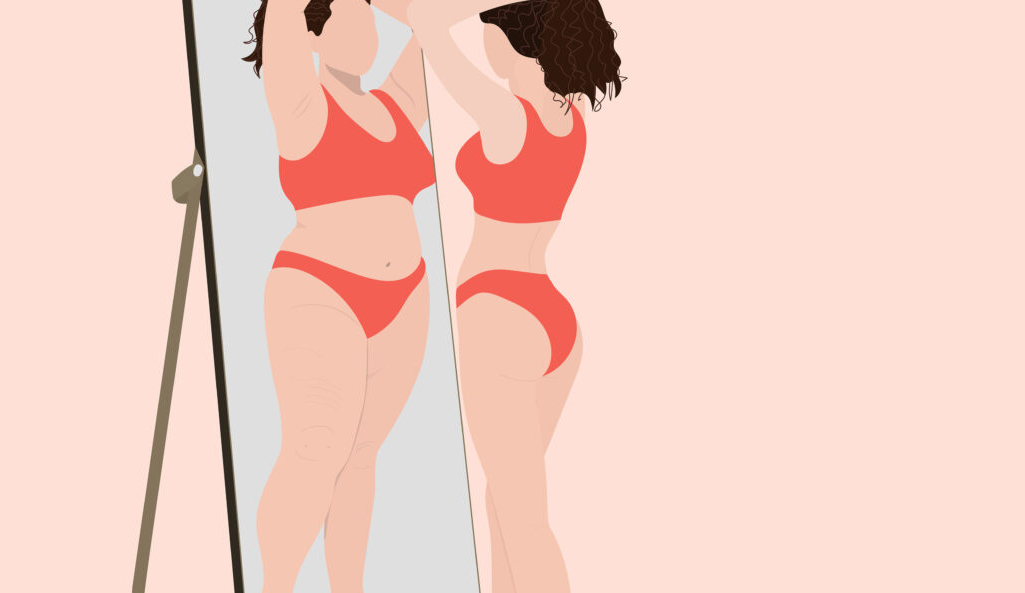

La dictature de l’apparence repose sur des normes invisibles mais puissantes : ce que doit être un « beau corps », un « corps désirable », un « corps réussi ». Ces modèles, souvent inaccessibles, sont socialement construits, mais présentés comme naturels. Or, plus ces normes se renforcent, plus elles créent de l’insatisfaction, du mal-être, voire des troubles corporels. On se mesure à un idéal qui ne reflète ni la diversité des corps, ni celle des histoires individuelles.

Une pression qui traverse tous les milieux

La quête de l’apparence parfaite ne concerne pas que les stars ou les influenceurs. Elle touche aussi les adolescents, les parents, les seniors, dans toutes les sphères sociales. Chacun, à son échelle, est soumis à des attentes implicites : paraître jeune au travail, séduisant en couple, soigné en société. Même ceux qui disent ne pas y prêter attention sont souvent rattrapés par cette norme silencieuse. Le jugement – des autres ou de soi – se glisse dans les moindres détails.

L’impact sur l’identité et la valeur de soi

Quand l’apparence devient un critère central de reconnaissance, elle influence directement l’identité. On peut finir par croire que ce que l’on montre vaut plus que ce que l’on est. Ce mécanisme crée une confusion entre être et paraître, entre l’image sociale et le vécu intime. Il pousse à s’auto-surveiller, à se censurer, à se juger en permanence. Ce glissement peut affecter la confiance en soi, freiner les élans, ou provoquer un sentiment de déconnexion vis-à-vis de son propre corps.

Résister à la norme, retrouver son image à soi

Sortir de la dictature de l’apparence ne signifie pas rejeter toute attention au corps, mais reprendre la liberté de décider ce que l’on montre et pourquoi. Cela commence par déconstruire les injonctions, remettre en question les modèles imposés, et réhabiliter la diversité des corps, des parcours, des formes de beauté. Se réapproprier son apparence, c’est aussi retrouver un lien plus intime, plus doux, plus authentique à son image et, par là, à soi-même.